Фетоплацентарная недостаточность

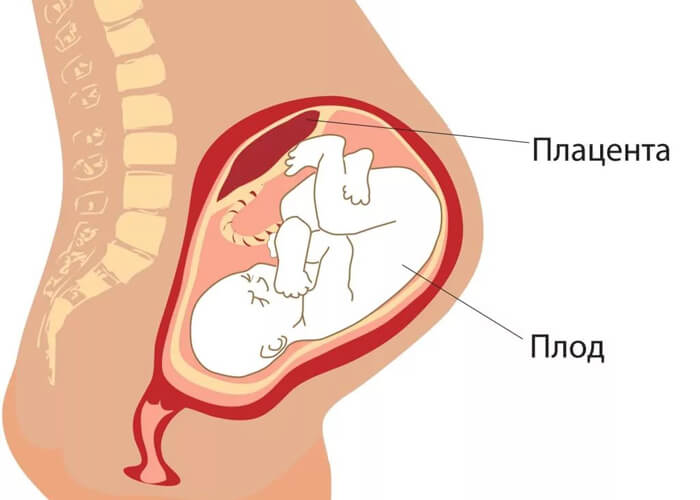

Маточно-плацентарная недостаточность – это совокупность морфофункциональных изменений, которые происходят в плаценте и оказывают негативное влияние на развитие плода. Патология возникает на фоне различных гинекологических или экстрагенитальных нарушений, а также при тяжелом течении беременности. ФПН часто сопровождается гипоксией плода, что приводит к синдрому внутриутробной задержки развития, а в особо сложных случаях – к перинатальной гибели эмбриона. Патология представляет серьезную угрозу при беременности, поэтому требует регулярного врачебного контроля для своевременного выявления нарушений маточно-плацентарного кровотока.

Причины ФПН

Существует много факторов, которые могут привести к возникновению фетоплацентарной недостаточности. Наиболее частой причиной развития ФПН считаются экстрагенитальные патологии (ЭГП). Хотя в эту группу не входят гинекологические заболевания, ЭГП значительно осложняет течение беременности, оказывая негативное влияние на состояние маточно-плацентарного кровотока. К экстрагенитальным патологиям относится:

- гипертония/гипотония;

- сахарный диабет;

- аппендицит;

- врожденные пороки сердечной мышцы;

- нарушения работы щитовидной железы (гипотиреоз, тиреотоксикоз);

- сердечно-сосудистые заболевания;

- хронический пиелонефрит или цистит;

- ревматизм;

- гематологические заболевания (малокровие, тромбофилия).

Не менее часто к проблемам с работой фетоплацентарной системы приводят гинекологические патологии:

- дисфункция яичников или надпочечников;

- аномалии развития матки;

- эндометрит или прочие патологии эндометрия;

- опухоли в тазовых органах.

Причиной ФПН могут стать такие осложнения при беременности, как:

- угроза преждевременных родов;

- маловодие/многоводие;

- иммунологическая несовместимость матери и ребенка;

- вынашивание двух или более эмбрионов;

- аномалии расположения плаценты;

- хроническое невынашивание беременности;

- преэклампсия.

Инфекционные заболевания тоже приводят к нарушению работы фетоплацентарной системы. Особую опасность во время беременности представляют вирусы, которые легко проникают в плаценту, поражая ее ткани и вызывая воспалительный процесс. На ранних сроках гестации инфекционно-вирусные заболевания могут спровоцировать выкидыш, а при заражении во II или III триместре привести к хронической недостаточности плаценты.

Риск возникновения фетоплацентарной патологии возрастает при неполноценном питании, плохой экологии, абортах в анамнезе, курении или других вредных привычках у беременной. Все эти факторы в различной степени оказывают негативное влияние на кровеносную систему, вызывая необратимые нарушения функциональности фетоплацентарной системы.

Классификация плацентарной недостаточности

По клинико-морфологическим признакам фетоплацентарная недостаточность бывает:

- первичная – развивается на ранних сроках гестации (до 16 недели) в период образования плаценты;

- вторичная – возникает на более позднем сроке беременности после того, как плацента уже сформирована.

По клиническому течению различают две формы ФПН:

- Острая. Самая тяжелая форма плацентарной недостаточности, которая стремительно развивается вне зависимости от срока беременности. Основные причины появления – преждевременная отслойка плаценты или отмирание ее тканей, а также плацентарный тромбоз. Такие нарушения работы фетоплацентарной системы часто приводят к внутриутробной гибели эмбриона из-за сильного кислородного голодания.

- Хроническая. Более распространенный тип плацентарной недостаточности, который развивается у 1/3 пациенток из группы повышенного риска. Чаще возникает во втором триместре и наблюдается в течение всего срока беременности.

Степень тяжести осложнений и скорость развития патологии при хронической форме ФПН зависит от компенсаторных способностей организма женщины и плода. При легкой форме компенсированного типа у пациентки сохраняется высокая вероятность родить здорового ребенка. Главное условие – выявление нарушений маточно-плацентарного кровотока на ранней стадии, а также проведение своевременной терапии.

Субкомпенсированная форма – следующая по степени тяжести стадия хронической фетоплацентарной недостаточности. Она опасна более тяжелым клиническим течением и повышенным риском осложнений. Нередко приводит к внутриутробной задержке развития ребенка.

Самым сложным является декомпенсированный тип ФПН, при котором плод испытывает сильную гипоксию. Тяжелая степень нарушений функциональности фетоплацентарной системы часто влечет за собой перинатальную гибель эмбриона вне зависимости от гестационного срока. В редких случаях ребенка удается спасти при помощи экстренной операции кесарева сечения.

Симптомы плацентарной недостаточности

Первые признаки ФПН чаще выявляются во время планового посещения акушер-гинеколога. При развитии патологии могут наблюдаться следующие симптомы:

- мажущие кровянистые выделения либо маточное кровотечение;

- тянущие или режущие боли в области живота;

- беспорядочная двигательная активность плода;

- снижение либо полное отсутствие шевелений ребенка;

- несоответствие объема живота пациентки гестационному сроку.

При возникновении первичной плацентарной недостаточности возрастает риск выкидыша или внутриутробной гибели эмбриона. На более позднем сроке гестации заподозрить ФПН можно по медленной прибавке веса или малому объему живота у беременной.

Нарушение функциональности фетоплацентарной системы во II или III триместре сопровождается кислородным голоданием плода, что отражается на его двигательной активности. Одним из проявлений плацентарной недостаточности могут стать частые и интенсивные шевеления ребенка, которые указывают на легкую степень гипоксии. При остром дефиците кислорода двигательная активность эмбриона, наоборот, замедляется, что считается неблагоприятным признаком.

Способы диагностики ФПН при беременности

При подозрении на внутриутробную задержку развития эмбриона обследование помогает определить степень гипотрофии плода, исследовать состояние маточно-плацентарного кровотока и выявить причины нарушений. Для обнаружения ФПН используются следующие диагностические методики:

- Физикальное обследование. Включает в себя процедуру взвешивания, замеры ВДМ и окружности живота пациентки, а также оценку двигательной активности плода и прослушивание его сердцебиения с помощью стетоскопа. При выявлении отклонений акушер-гинеколог ставит предварительный диагноз (маловодие/многоводие, отставание ребенка в росте) и направляет беременную для дальнейшего обследования.

- УЗИ плода и плаценты. Применяется для оценки толщины и степени зрелости плаценты, а также диагностики фетометрических показателей эмбриона: окружности грудной клетки, живота, головки, лобно-затылочного и бипариетального (межвисочного) размера, длины конечностей. Полученные результаты сравнивают с нормативными значениями, соответствующими гестационному сроку.

- Допплерометрия сосудов. Самый точный метод диагностики, позволяющий выявить нарушения маточно-плацентарного кровотока на ранней стадии. Плановая проверка назначается дважды: на 22 и 30-34 неделе беременности. При наличии медицинских показаний или подозрении на ФПН процедура проводится экстренно на любом сроке гестации.

- Кардиотокография. КТГ назначают не ранее 32 недели беременности. Функциональное исследование позволяет оценить работу сердечной мышцы ребенка путем измерения ритма и частоты его сердцебиения. На развитие фетоплацентарной недостаточности указывают такие проблемы с сердечным ритмом как аритмия, тахикардия или брадикардия.

По результатам комплексного обследования врач оценивает состояние плода по десятибалльной шкале, составляя его биофизический профиль. В нем учитываются показатели дыхательных движений, мышечного тонуса и двигательной активности эмбриона, а также степень зрелости плаценты и количество околоплодных вод.

Сумма показателей от 8 баллов или выше говорит о нормальном развитии плода и отсутствии фетоплацентарных нарушений. При значениях 6-7 баллов женщине назначают дополнительное обследование для подтверждения точности диагноза. Результат менее 5 баллов свидетельствует об острой гипоксии ребенка, что считается прямым показанием для экстренной госпитализации.

Лечение ФПН

Не существует единой схемы терапии, которая была бы эффективна для всех пациенток с фетоплацентарной недостаточностью. Тактика ведения беременности после выявления нарушений маточно-плацентарного кровотока зависит от степени тяжести ФПН, а также сопутствующих симптомов. Для отслеживания динамики состояния плода женщине кроме медикаментозного лечения могут назначить:

- УЗИ плода – каждые 7 или 14 дней;

- КТГ – ежедневно;

- допплерометрию – каждые 3-5 дней.

Наиболее благоприятный прогноз врачи дают при компенсированной форме фетоплацентарной недостаточности. В этом случае после прохождения амбулаторного лечения у женщины сохраняются высокие шансы доносить ребенка до положенного срока и родить естественным путем.

При выявлении более тяжелой степени ФПН пациентку госпитализируют в стационар для наблюдения за динамикой развития патологии. Если состояние будущей матери или ребенка ухудшается, лечащий врач может настоять на экстренном родоразрешении независимо от срока беременности.

Профилактика плацентарной недостаточности

Профилактические мероприятия не гарантируют полной защиты от ФПН или других осложнений во время беременности, однако позволяют свести вероятность их возникновения к минимуму. За несколько месяцев до планируемого зачатия паре рекомендуется пройти полное обследование, чтобы выявить возможные патологии здоровья. Также в период планирования ребенка обоим партнерам нужно отказаться от вредных привычек и приема сильнодействующих лекарств.

Снизить риск ФПН после зачатия помогают следующие меры предосторожности:

- Своевременная постановка на учет по беременности. Некоторые фетоплацентарные нарушения развиваются на ранних сроках гестации, поэтому в первом триместре важно не пропускать плановые приемы акушер-гинеколога и скрининговые исследования.

- Посещение врача при первых признаках обострения хронических заболеваний. При наличии экстрагенитальных патологий пациентке требуется особый врачебный контроль, т.к. эта группа заболеваний увеличивает риск развития плацентарной недостаточности.

- Профилактика сезонных респираторных заболеваний. В период беременности нужно оберегать организм от заражения гриппом или ОРЗ, которые могут спровоцировать нарушения функциональности фетоплацентарной системы.

- Соблюдение здорового образа жизни. Полноценный восьмичасовой сон, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и прием витаминов для беременных улучшает маточно-плацентарный кровоток, что положительно сказывается на развитии эмбриона.

Важно помнить, что постановка диагноза «плацентарная недостаточность» – еще не приговор. При раннем выявлении ФПН и правильной тактике ведения беременности у пациентки сохраняются шансы выносить и родить ребенка без отклонений в развитии. Главное, придерживаться назначенной схемы лечения и проходить регулярный мониторинг для оценки состояния плода.